我的总工程师工作经历与移动自组织网络研究:在高校与产业跨界游走体验学术与工程的双重乐趣

作者简介:许 骏,理学博士,计算机科学与技术教授,享受国务院政府特殊津贴专家,全国优秀教师,获广东省“南粤杰出教师”奖。长期从事计算机系统与网络技术研究,曾任广州电子集团公司总工程师、华南师范大学教育信息技术学院院长。现任华南师范大学二级教授、广东高校计算机网络与信息工程技术研究中心主任。近年来带领团队主要从事云计算与大数据技术研究,受聘广东省“粤教云”工程专家组组长和深圳教育大数据工程首席科学家。

01 移动自组织网络

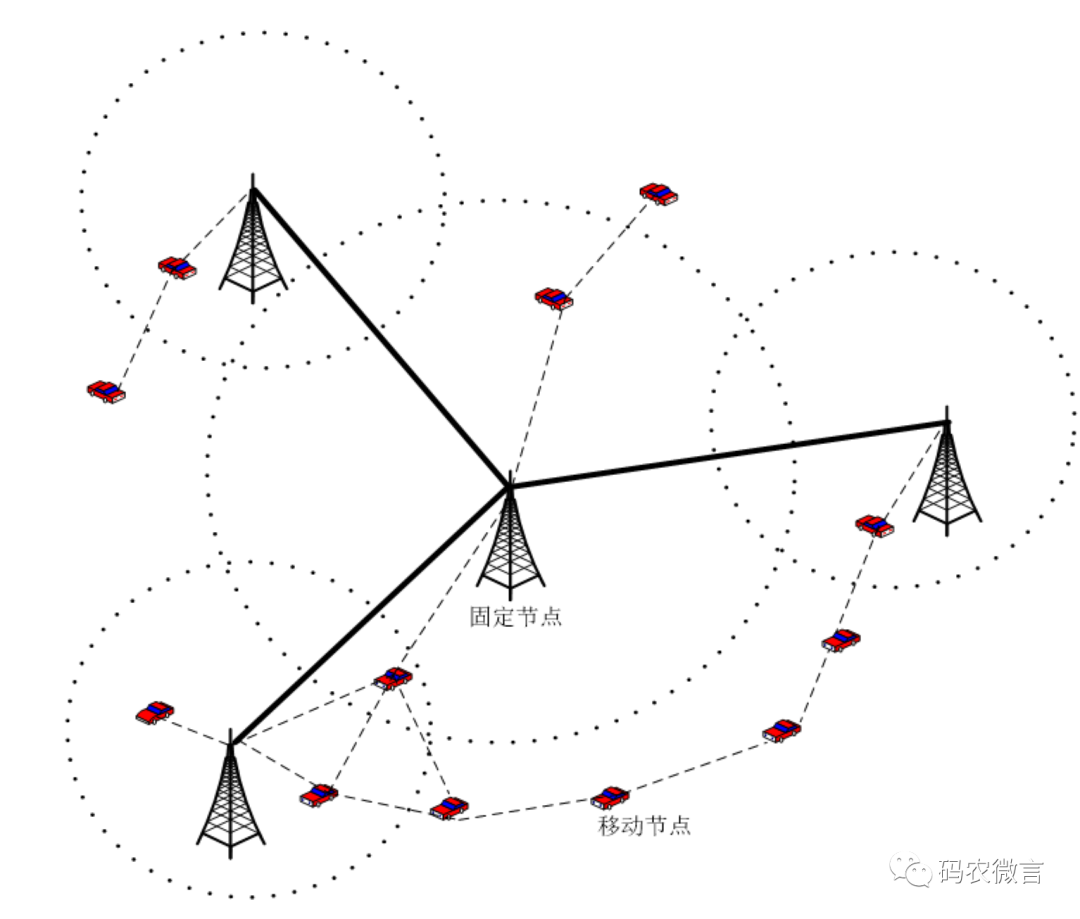

无线通信网络主要分两类:一种是以基站为通信网络核心的集中控制式网络,如手机通信使用的4G和5G系统;另一种就是无基础设施的分布式网络,即无线自组织网络。如果节点可以自由移动,这种无线自组织网络就是移动自组织网络(Mobile Ad-Hoc Network,简称MANET),它不是一个新概念,对它的研究和应用已经20多年了,最初主要出于军事通信的需要,双方交战时不可能指望基站提供通信支持。

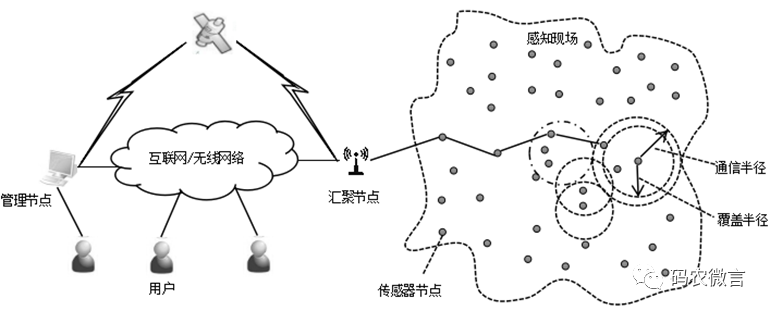

MANET由一组带有无线收发信装置、逻辑上对等的移动节点组成,它不依赖于预设的基础设施,通过传输范围有限的移动节点之间的相互协作和自组织机制保持网络连接和实现数据传递,能自动快速部署独立的通信网络或有效延伸已有通信网络的覆盖范围,一直是计算机网络与分布式系统的研究热点。除了军事应用,民用领域也正在迅速拓展,例如紧急和临时通信、传感器网络等,但安全问题值得关注,一些应用开发商推出的自组织网络即时通信APP,在给用户带来便利的同时,也给监管提出了挑战。

随着工业互联网的兴起,移动自组织网络可望成为工业互联网平台企业无线网络的主导技术,也是无人机集群、机器人集群信息传递的关键技术。自组织网络与传感器技术相结合形成的无线传感网络,将深刻影响人与自然的交互方式,极大扩展现有网络功能和人类认识世界的能力。

02 清华的研究工作在新单位得到延续和发展

我接触移动自组织网络缘起于北京清华园,2002-2005年,在清华大学计算机科学与技术系从事博士后研究,在合作导师史美林教授的支持下,我带领团队开展移动自组织网络研究,相关工作得到国家自然科学基金资助。感谢史教授将我带入计算机网络与分布式系统前沿研究领域,能够在一个得到国家和社会大力支持,拥有丰富学术资源,而又相对自由、纯洁、宽松的环境中专心于学问,这是非常幸运的,清华园的研究经历给我留下的不只是美好回忆,而且真正成为不断滋润我人生的精神源泉。

2005年,我离开清华园回到广州,任广州电子集团公司总工程师。我以为,学术界和产业界人才双向交流很重要,这是我职业生涯第三次走出“象牙塔”,在总工程师岗位上负责企业技术研发工作。

广州电子集团公司是大型国有企业集团,主要从事信息、通信、软件、微电子及电子元器件等产品的研发、生产及销售,拥有广有通信设备有限公司、广哈通信有限公司、华南信息产业集团有限公司、广州半导体器件有限公司等高新技术企业以及广州无线电研究所等广州市属科研机构。网络与通信是集团公司的主导产业和重点发展领域,但当时面临产业技术更新、升级和换代等重大现实问题。作为一家有实力的企业集团公司,必须将研发工作往前移,加强前沿及共性关键技术研究,从根本上摆脱产业发展“卡脖子”和“掉链子”的风险。

正是在这样的大背景下,我牵头组织实施了《移动自组织网络与无线传感网络》等多项省、市科技计划重点项目,参与了清华大学牵头的国家863高技术研究计划通信主题项目,清华的研究工作在新单位得到延续和发展,并逐渐形成自身的优势与特色,即面向产业重大应用需求,重点关注车载自组织网络和无线传感网络等应用驱动型网络,网络的自组织属性和不依赖基础设施是优势而不再是局限性,通信节点的移动性成为设计自组织网络新形态的可用机会。

03 校企合作共建工程技术研究中心

一年多以后,我重返学术界,受聘华南师范大学一类岗特聘教授,担任教育信息技术学院院长,领导教育技术学国家重点学科建设,但校企产学研合作从未间断,我至今仍兼任广州市电子行业协会副会长。感谢领导的理解与支持,让我有机会在高校与产业跨界工作,体会学术与工程不同经历的价值与乐趣。

在一次“产学研”专题调研座谈会上,教育部师范教育司原司长管俊培做了总结讲话,强调了大学服务地方社会经济发展的重要性,其中提到华南师范大学应该首先为广州市服务。管司长的讲话对我触动很大,让我开始反思高校国家重点学科的责任担当问题。我当时到华南师范大学工作不久,所在学院就有一个国家重点学科,作为院长,我丝毫不敢懈怠,生怕工作不到位耽误了学院的发展,“惴惴小心,如临于谷”。

高校要在服务国家区域创新发展战略和提升行业产业核心竞争力多做贡献,主动与行业产业部门和龙头企业对接,加强与产业界的密切合作。当下大家都在关心“卡脖子”技术,我们认为,“卡脖子”只是表象,问题的根源在于基础研究没有跟上,底层的技术没有弄清楚。大学在基础研究方面具有优势,要在解决‘卡脖子’问题上承担更多的责任。从事高技术研究的团队通常需要有一定的规模,这单靠高校难以做到,行之有效的途径是产学研合作,借助企业平台弥补高校资源的不足,利用高校优势帮助企业提升技术创新能力。

正是基于这样的认识,2008年,我们团队联合广州电子集团公司、广州无线电研究所共同承担了广东省科技计划项目《移动自组织网络体系结构与先进路由技术研究》。

2009年,校企再度合作,共同组建广东高校计算机网络与信息系统工程技术研究中心(简称工程中心),获广东省教育厅立项建设,并得到广东省高等学校科技创新平台项目的支持。这是华师获批的第一个工程研究类科研平台,也是教育技术学国家重点学科获批的第一个科研平台。工程中心聚焦云计算和移动互联网,在广州无线电研究所设立研究开发基地,面向产业发展的重大应用需求,合力打通学术研究与产业应用的鸿沟。

华师工科基础相对薄弱,工程研究基础设施和综合配套试验条件不够完善,计算机、电子信息、通信等相关学科优势并不明显,创办这样一个工程中心并不容易。我当时写了一个请示报告,建议学校采取超常规措施重点扶持工程中心建设,得到学校领导和校内各职能部门的关心、支持与帮助。

时任副校长莫雷教授、科技处贺浪萍处长多次召开协调会推进相关工作。当时最大的困难是场地问题,工程中心的200平方米研发场地,就是在时任校长刘鸣教授的直接过问和亲自督办下得以解决的,尽管离省教育厅《广东高校工程技术研究中心建设与管理暂行办法》中要求不少于2000平方米研发用房相差甚远,但我们团队知足了,因为学校尽力了!

我们团队努力用扎实的工作回报学校的支持,没有辜负大家的期待。2012年,承担《云计算若干关键技术及产业化与“粤教云”工程》项目,这是学校当年唯一获批的广东省重大科技专项计划项目;2015年,承担《教育资源大数据云服务平台建设及规模化应用》项目,这是学校当年获批的两项广东省应用型科技研发重大项目之一;2017年,承担《容器云关键技术及产品研发与示范应用》项目,这是学校当年获批的两项广东省重大科技专项计划项目之一。我们是国内最早从事云原生计算研究的团队之一,在云操作系统及平台软件领域取得重大进展,代表性成果——云操作系统uEngine,技术自主可控,内核自主开发,已在教育行业和工业互联网领域成功落地应用,典型案例包括“粤教云”工程(《广东省云计算发展规划(2014-2020年)》社会服务领域重点项目)、深圳教育大数据工程(深圳市发展和改革委员会批准建设)和电力配电工业互联网平台(国家电网公司)等,取得显著的社会经济效益。 云操作系统是工业互联网、大数据、人工智能、物联网等新兴平台软件的基石,以云操作系统为基础“搭平台,建生态”,是推动数字经济高质量发展的最佳技术路线。2021年,《国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要》正式发布,提出加快云操作系统迭代升级。我们团队乘势而上,启动新一代云操作系统研发,并谋划国产基础软件融合创新。

2019年,工程中心创办10周年,作为工程中心的发起人和主任,回顾这一路走来大家合作共事的一幕幕场景,我最想说的还是感谢,感谢领导的关心支持、专家的鼓励指导和同事们的合作帮助!感谢所有以不同方式为工程中心建设做出贡献的同志和朋友们!我永远铭记大家的支持与帮助!这段一起走过的日子将带给我美好的回忆。感谢中国工程院院士、中科院计算所倪光南研究员长期以来对我本人以及工程中心和“粤教云”工程的关心和指导!倪院士是工程中心技术委员会主任和“粤教云”工程专家组首席顾问。感谢清华大学计算机科学与技术系向勇副教授,我们的科研合作从2003年开始一直持续至今,共同承担了多项国家、省级科技计划项目,合作非常愉快并富有成效。感谢广州无线电集团公司副总经理庞铁高级工程师,我们曾经在广州电子集团公司一起共事两年,当时他任董事长兼总经理,我任总工程师,这是我职业生涯中一段重要经历,我将倍加珍惜并永远铭记这段美好时光。感谢广州无线电研究所所长许德兴,我担任广州电子集团公司总工程师期间,由于工作关系,与许所长接触颇多,合作很默契,在我重返高校工作后,我们还共同主持了2项省、市科技计划项目,兄弟般的情谊弥足珍贵。我指导的博士研究生邱静怡和硕士研究生潘逵、张卫刚、李永健、涂朝鑫、陆颖、朱二华等同学,他们的学位论文选题均与移动自组织网络相关。我欣赏年轻人的勤奋与才华、成绩与潜力、谦虚与务实,他们的出色表现让我认识到“教学相长”的真谛,体会到教师职业的价值与乐趣。